كلمة «الحرية» لها من القوة الكثير. فنحن جميعًا نتفاعل معها بإيجابية. وتحت رايتها قامت ثورات، وخيضت حروب، وتُشن باستمرار حملات سياسية. لكن ما الذي نعنيه بالضبط بكلمة «الحرية»؟ إن حقيقة زعم السياسيين من جميع الأطياف أنهم يؤمنون بالحرية تشير إلى أن الناس لا يفكرون دائمًا في نفس الأمر عندما يتحدثون عنها. هل يمكن أن تكون هناك أنواع مختلفة من الحرية، وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن تتناقض إحداها مع الأخرى؟ هل يمكن لتعزيز نوع من الحرية أن يؤدي إلى الحد من نوع آخر؟ هل يمكن حتى إكراه الناس باسم الحرية؟

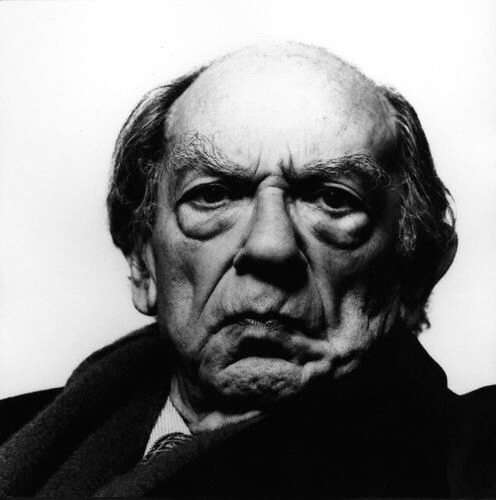

اعتقد الفيلسوف السياسي البارز في القرن العشرين إشعيا برلين (1909-1997) أن إجابة كلا السؤالين هي «نعم». وفي مقاله «مفهومان للحرية» الصادر عام 1958، ميَّز بين نوعين من الحرية (أو التحرر، إذ استخدم برلين كلمتي Freedom وLiberty بالتبادل)، وأطلق عليهما تعبيري الحرية السلبية والحرية الإيجابية.

الحرية السلبية هي أن تكون متحررًا من التدخل. ويتمتع الإنسان بالحرية السلبية ما دام الآخرون لا يقيدونه فيما يمكنه فعله. فإذا منعوه من القيام بشيء ما، سواء مباشرة من خلال أفعالهم، أو بشكل غير مباشر من خلال دعم الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعه في موقع لا يملك فيه حرية فعل ما يريد، فإنهم بهذا الشكل يقيدون حريته السلبية. يؤكد إشعيا برلين أن القيود المفروضة من الآخرين وحدها هي التي تحد من حرية الفرد. أما القيود الناتجة عن أسباب طبيعية فلا تُحد منها. فحقيقة أنني لا أستطيع التحليق هي قيد جسدي، وليست قيدًا على حريتي.

عمليًا، يتفق الجميع على وجوب القبول ببعض القيود على حريتنا السلبية إذا أردنا أن نتجنب الفوضى. فكل الدول تطالب مواطنيها باتباع القانون واللوائح الموضوعة لإعانتهم على العيش معًا وضمان سير شؤون المجتمع بسلاسة. نقبل هذه القيود على حريتنا كمقابل لفوائد أخرى مثل السلام والأمان والرخاء. في نفس الوقت، يُصر معظمنا على أنَّ هناك مجالات في الحياة لا ينبغي أن تحكمها القوانين واللوائح، ويجب أن يتمتع فيها الأفراد بحرية واسعة، إن لم تكن تامة. ويدور نقاش واسع في الفلسفة السياسية حول حدود هذه المساحة من الحرية الشخصية السلبية. فعلى سبيل المثال، هل على الدولة أن تضع قيودًا على ما قد نقول أو نقرأ، أو على الأنشطة الجنسية التي يمكن ممارستها؟

وبينما تعني الحرية السلبية التحرر من سيطرة الآخرين، فإن الحرية الإيجابية تكمن في السيطرة على النفس. أن يتمتع الإنسان بالحرية الإيجابية يعني أن يكون سيد نفسه، يتصرف بعقلانية ويختار بمسؤولية بما يتماشى مع مصالحه. قد تبدو تلك الحرية ببساطة بمثابة الجانب المقابل للحرية السلبية؛ فأنا أتحكم في نفسي بقدر ما لا يتحكم في الآخرون. ومع ذلك، فهناك فجوة قد تنشأ بين الحرية الإيجابية والحرية السلبية، عندما يفتقر الشخص للسيطرة على نفسه حتى لو لم تكن قد وُضعت له حدود من قبل الآخرين. فكر مثلًا في مدمن مخدرات لا يمكنه الإقلاع عن العادة التي تدمره. فهو لا يتمتع بالحرية الإيجابية (أي لا يتصرف بعقلانية وفقًا لمصلحته)، رغم أن حريته السلبية لم يُفرض عليها قيد (لا أحد يجبره على تعاطي المخدرات).

في مثل هذه الحالات، يشير برلين إلى أنه من الطبيعي أن نرى أن للإنسان ذاتين: ذات دنيا غير عقلانية ومندفعة، وذات عليا عقلانية وبعيدة النظر. وهنا يتمتع الشخص بالحرية الإيجابية فقط إذا كانت ذاته العليا هي المسيطرة. إذا كان هذا صحيحًا، فقد نكون قادرين على جعل الإنسان أكثر حرية من خلال إجباره. إذا منعنا المدمن مثلًا من تعاطي المخدرات فقد نساعد ذاته العليا على السيطرة. وبالتالي، فعبر الحد من حريته السلبية، سوف نعزز حريته الإيجابية. لكن من السهل أن نرى كيف يمكن إساءة استخدام هذا الرأي لتبرير التدخلات المضللة والخبيثة.

جادل برلين بأن الفجوة بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية، وخطر إساءة استغلالها، يزدادان إذا ما ربطنا الذات العليا أو «الحقيقية» بمجموعة اجتماعية ما (قبيلة أو عرق معين، أو مؤسسة دينية أو دولة). وذلك لأننا قد نستنتج حينها أن الناس لا يكونون أحرارًا إلا عندما تقوم تلك الجماعة بقمع رغباتهم الفردية (التي تنبع من ذواتهم الدنيا غير الاجتماعية)، وفرض إرادتها عليهم. ما أقلق إشعيا بصورة خاصة بشأن تلك المسألة أنها تبرر إكراه الناس، ليس فقط كوسيلة لتحقيق المنافع الاجتماعية مثل الأمن والتعاون، لكن كوسيلة لتحرير الأفراد أنفسهم. فالإكراه هنا لا يُنظر إليه كإكراه بتاتًا، بل كعملية تحرير، وأي اعتراض على هذا الإكراه لن يُلتفت إليه، وسيُعد تعبيرًا عن الذات الدنيا، مثل توق المدمن إلى جرعته. يصف برلين هذه الممارسات بأنها «ادعاء وحشي»، يسمح للسلطة «بتجاهل الرغبات الحقيقية للناس والمجتمعات، واضطهادهم وقمعهم وتعذيبهم باسم ‘ذواتهم الحقيقية’ وبالنيابة عنها» (قد يتذكر القارئ في هذا السياق رواية جورج أورويل 1984، التي تُظهر كيف يفرض حزب سياسي ستاليني مفهومه الخاص للحقيقة على الأفراد، «محررًا»1 إياهم ليحبوا زعيم الحزب).

كان برلين يفكر في كيفية إساءة استخدام أفكار الحرية من قبل الأنظمة الشمولية في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية، وكان محقًا في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من التفكير. لكن هذا لا يعني أنه من الخطأ دائمًا تعزيز الحرية الإيجابية للناس (برلين لا يدَّعي ذلك، وهو يشير إلى أنَّ مفهوم الحرية السلبية يمكن أن يُساء استخدامه بنفس الطريقة). فربما يحتاج بعض الأفراد إلى المساعدة لفهم ما يخدم مصالحهم على أفضل وجه وتحقيق إمكاناتهم القصوى، ويمكن لنا أن نرى أن الدولة تتحمل على عاتقها مسؤولية مساعدتهم في تحقيق ذلك. في الواقع، هذا هو السبب المنطقي لإجبارية التعليم. فنحن نلزم الأطفال بالالتحاق بالمدرسة (مما يحد بشدة من حريتهم السلبية) لأننا نعتقد أنَّ ذلك في مصلحتهم. وترك الأطفال أحرارًا لفعل ما يريدون قد يُعد، من وجهة نظر البعض، إهمالًا أو إساءة معاملة. وفي حالة البالغين أيضًا، يمكن القول إن الدولة من مسؤولياتها مساعدة المواطنين على عيش حياة ثرية ورغيدة من خلال البرامج الثقافية والتعليمية والصحية (الحاجة إلى هذه المساعدة قد تكون ملحة بالأخص في مجتمعات الأسواق الحرة، حيث يغرينا المعلنون باستمرار لإشباع شهواتنا «الدنيا»). وبعض الناس أيضا ربما يجدوا المغزى والهدف من حياتهم من خلال انتمائهم إلى حركة اجتماعية أو سياسية أوسع، مثل الحركة النسوية، وأن مساعدتنا لهم في ذلك تعني أننا نساهم في تحريرهم.

بالطبع، يثير هذا العديد من الأسئلة: هل يعمل نظامنا التعليمي الحالي حقًا بما يخدم مصالح الأطفال، أم أنه يهدف فقط إلى قولبتهم في شكل اجتماعي واقتصادي مفيد؟ من الذي يقرر شكل هذه الحياة الثرية والمرضية؟ وما الوسائل التي يمكن للدولة استخدامها بشكل مشروع لمساعدة الناس على عيش حياة جيدة؟ وهل يمكن اعتبار الإكراه مقبولًا في بعض الحالات؟ هذه الأسئلة تتعلق بنوع المجتمع الذي نرغب في العيش فيه، ولا توجد لها إجابات سهلة. غير أنَّ برلين من خلال توضيحه للفرق بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية زودنا بأداة مهمة للتفكير في هذه المسائل.

هذا المقال مُترجم عن مجلة «إيون» Aeon، كتبته ماريا كاسميرلي، الفيلسوفة والباحثة بجامعة شيفلد. وقد حرَّر المقال الأصلي نايجل ووربورتن.

- يستخدم كاتب المقال الكلمة في موضع سخرية، فالفعل الحقيقي ليس تحريرًا، بل غسل دماغ وإكراه، لكنه يُقدَّم كأنَّه تحريرٌ من الأوهام، مما يعكس التناقض في مفهوم الحرية تحت الأنظمة القمعية. ↩︎

مدرس بالمرحلة الإبتدائية، متحصل على الإجازة في التربية والتعليم سنة 2022. يمارس الترجمة من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية.